人形のお衣装

お衣装の生地の種類

お人形のお衣装は、生地によって見た目や風合いが異なります。

加工の仕方も、細かい刺繍や金彩加工を施したものなど様々です。

ふらここでは、いろいろな種類の生地を、お人形に合わせて使用しています。

-

正絹金襴(しょうけんきんらん)

最高ランクの正絹を使用し、文様を織り上げた織物。花嫁衣装など特別な装束に用いられる、高級な布地です。

-

刺繍(ししゅう)

さまざまな色に染められた糸を使用し、布面に模様を縫い込んだ美しい布地。豪華さと高級感が持ち味です。

-

京都・西陣織(にしじんおり)

京都・西陣で生産される織物の総称。飛鳥時代(6世紀末)を起源とし、国の伝統的工芸品にも指定されている高級織物です。

-

金彩蒔絵(きんさいまきえ)

純度の高い金を使用し、蒔絵師が一つひとつ描いた彩色。手描きならではの精妙な仕上げによる、比類のない美しさが特徴です。

-

縮緬(ちりめん)

ひねった糸を使用し、布面に特有のしぼりが出るように織った布地。温かみのあるやさしい風合いが特徴です。

-

絞り染め(しぼりぞめ)

布をつまんで糸をくくり、模様を染め上げる技法。布面に立体的な凸凹が連続する美しい布地です。

-

綸子(りんず)

布の表面に地紋を織り出した紋織物。肌ざわりがなめらかで美しい光沢があり、振袖や訪問着に用いられる織物です。

-

特殊彩色(とくしゅさいしき)

特殊技法による美しく繊細な彩色。京都の伝統技法を応用して実現した、織物や染めでは表現できない緻密な絵柄が特徴です。

襲(かさね)について

女雛が身にまとう、華やかな十二単(じゅうにひとえ)のお衣装。

十二単の特徴は、衣服を重ね着したときにできる色の組み合わせです。

古来より、日本人は四季の移り変わりを身近な生活に取り入れる工夫を大切にしてきました。

そして平安時代の貴族たちは、四季の変化によって移り変わる色彩を、衣服の重ね着に反映させて楽しみました。

これを「襲色目(かさねのいろめ)」と呼び、そのモチーフとなったものの名前を付け、わが身を美しく着飾りました。

-

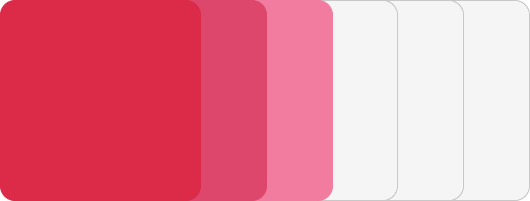

匂い(におい)

下にいくほど色が薄くなるグラデーション

例)紅梅の匂い

-

裾濃(すそご)

下にいくほど色が濃くなるグラデーション

例)萌黄の裾濃

-

薄様(うすよう)

最も下に着る数枚の衣服を白にする配色

例)紅の薄様

-

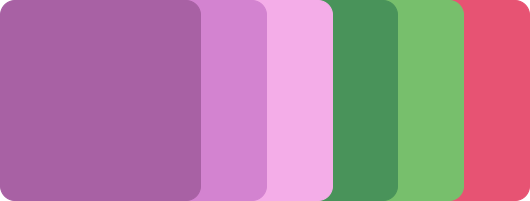

村濃(むらご)

ところどころに濃淡がある配色

例)紫の村濃

-

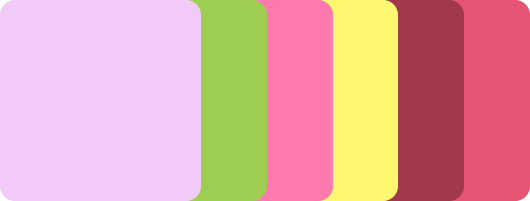

色々(いろいろ)

様々な色を組み合わせる配色

例)色々