男の子の初節句には「五月人形・兜飾り」や「鯉のぼり」を飾ってお祝いするケースが一般的ですが、いざ用意する際に「誰が買うもの?」と悩まれることもあるかもしれません。

なかには双方のご実家それぞれが購入を申し出る場合もあり、みんなはどうしているのか、決まりや風習はあるのか、といったことが気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「五月人形・鯉のぼりは誰が買うものなのか」をテーマに、さまざまな視点からその疑問に答えていきます。地域別の風習やふらここ独自のアンケート結果、よくあるトラブル事例なども参考にしながら、五月人形選びをスムーズに進めていきましょう。

\ まるっと解説!初節句のルールとマナー /

五月人形・鯉のぼりを「誰が買うのか」に決まりはある?

五月人形・兜飾りには厳密に「誰が買う」というルールはありません。しかし、古くからの風習では母方の実家が用意するケースが多く見られました。

かつて、女性は結婚すると男性側の家庭に入るスタイルが一般的で、女性側の両親は自分の娘に会いづらくなる傾向がありました。

そのため、孫の誕生などの祝い事があるたびにお祝いの品を購入し、娘や孫の様子を見に行くことが習慣化していました。

こうした経緯があり、「五月人形・鯉のぼりを購入するのは母方の実家」という考え方が根付いていったとされています。

しかし、時代の変化とともに婚姻の形態や結婚後の居住スタイルも変わり、女性側が配偶者の生家で暮らすのが当然ではなくなった現代ではその必然性もなくなり、父方の実家と母方の実家のいずれにおいても、娘・息子夫婦や孫との関係性はほとんど変わりません。

そこで、最近ではそれぞれのご家庭の事情を考慮し、父方と母方のご両家で相談しあって決める傾向になってきています。たとえばご両家の負担が平等になるように折半するケースや、お祝い金でご夫婦が購入するケースが多く見られます。

〇五月人形の用意にしきたりってあるの?端午の節句のしきたりを知ろう>

ふらここのお客様に聞きました!五月人形は誰が買ったの?

ふらここではご購入いただいたお客様にアンケートを実施しています。

その中で、実際に「誰が五月人形を購入したのか?」をズバリ聞いてみました。

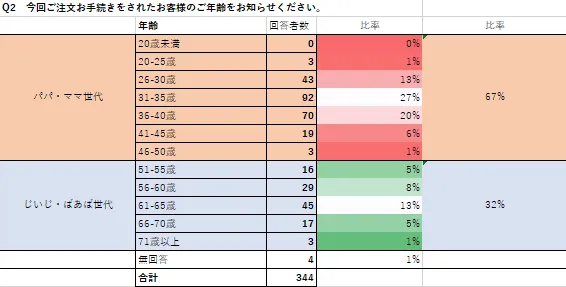

(2024年5月にふらここが実施したアンケート調査より)

ふらここのお客様では購入手続きをした方について、パパ・ママ世代の割合が全体の67%を占める結果に。

対してじいじ・ばあば世代からのご購入は全体の32%となっています。

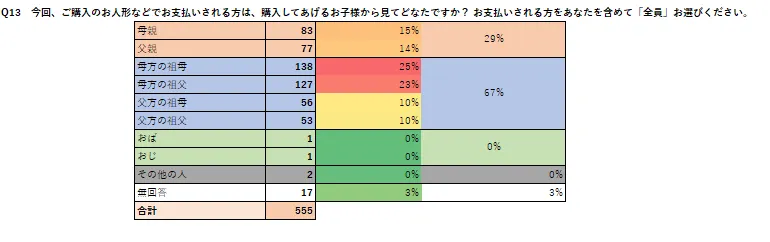

一方で、ふらここの五月人形を注文祖父母されたご家庭のうち、じいじ・ばあばが出資者の割合は67%を占めています。そしてそのうち、母方の祖父母の割合は71%、父方の祖父母の割合は29%でした。

現代でもじいじ・ばあば世代、特に母方の祖父母から贈られる習慣はまだまだ根強く残っているようですが、実際にご注文手続きをしているのはパパ・ママが大半を占めており、パパ・ママ世代の意思が尊重されやすくなっている傾向にあると考えられます。

インターネット上での購入がメインになってきたことも要因のひとつでしょう。

婚姻の形態や居住スタイルの変化に伴って、五月人形の選び方も変化しています。昔と比べて今は家族間で話しあい、それぞれの事情を考慮して決められるようになったのではないでしょうか。

〇参考:アンケートから見る「五月人形」のリアルなトレンド ~ふらここにおける五月人形購入者の動向をご紹介~>

地域で異なる「誰が買うのか」の風習

前述の通り、かつては母方の実家が購入するケースが一般的だったとご紹介しましたが、地域によっては母方ではなく父方の実家が購入するケースが一般的な場合もあり、あくまでも参考として地域での風習の違いを知っておくのもいいかもしれません。

■東日本(北海道・関東~名古屋)

武家社会の特色が根強く、後継ぎとなる男の子の誕生を祝って父方の実家が購入することが多い。

■西日本(関西~九州)

貴族文化が強く、嫁ぎ元となる母方の実家が購入することが多い。

地域や家系により風習が異なる場合もありますが、前述したように五月人形・鯉のぼりには厳密に「誰が買う」というルールはないので、上記はあくまで参考程度に考えて、それぞれのご家庭でよく話し合い、準備を進めることが大切です。

意外と多い!?五月人形・兜飾り購入時のトラブル

五月人形・兜飾りを「誰が買うのか」についてしっかりと話し合いを行わないでいると、ご両家の間で、あるいはご夫婦とご実家の間でトラブルが生じる恐れがあるため注意しましょう。ありがちなのは以下のような事例です。

|

・双方の実家から送られてきてしまった |

上記のようなトラブルを防ぐためには、夫婦間はもちろん双方のご実家も含めてよく話し合うことが大切です。

その際は、「誰が買うのか」だけでなく「誰が選ぶのか」も明確にしたうえで、もしもご実家が選ぶ場合には「五月人形を実際に飾るご夫婦の希望」をきちんと伝えることをおすすめします。

じいじ・ばあばにとってもお孫さんの誕生は喜ばしいことのはず。

子どもを想って…という気持ちはどちらも同じですから、双方が納得のいくかたちにしたいものですよね。

兄弟がいる場合、五月人形は準備するべき?誰が買うの?

これも悩ましいのが2人目以降のお子様が生まれた場合。

こんなときはどうするのが良いのでしょう?

本来の五月人形の意味としては、お子様の身代わりにすることでの厄除けも含まれています。一人のお子さんにつき一体ずつ用意してあげるのが望ましいでしょう。

とはいえ昨今の住宅事情なども考えれば2つ買うのは難しい場合もあると思いますから、絶対にお子様の人数分用意する必要はありませんが、そんな時におすすめしたいのがふらここのお人形の単品購入です。

お兄ちゃんのお人形と一緒に、同じ飾り台の上に乗せてあげたり、オプション商品と組み合わせてよりコンパクトかつご自身のお好みのセットで飾ることもできそうです。

また、誰が買うの?という疑問についても、例えば長男の五月人形を購入したのが母方の実家であれば、次男は父方の実家で購入してもらうなど、バランスをとってあげることも可能になるでしょう。

◎参考:五月人形はお下がりで使いまわしていいの?次男・三男にも1つずつ用意するべき?

大切なのは、「誰が買うのか」ではなく「誰のために買うか」

五月人形・鯉のぼりの購入は、現代では厳密な決まり事はあまり気にしなくていいものの、事前の相談なしでは思わぬトラブルにつながる場合もあり悩ましいところです。

しかし、本来五月人形・鯉のぼりは初節句を迎える子どもの成長や健康を願って贈るもの。

生まれてきた可愛い赤ちゃんの初節句は、ご両親はもちろんご親族みなさまで愛情たっぷりにお祝いしたいものです。そのためには誰よりもお子様のことをよく知るパパ・ママを中心に、ご親族間で慎重に話し合いをするのが五月人形選びのポイントです。

出資者となるのがパパ・ママどちらかのご実家の場合、もう片方のご実家からご祝儀をいただいたり、お人形の横に添えられるオプション品をご購入いただくなどでお祝いのバランスを意識してみるのもいいかもしれません。

ご両家それぞれのお気持ちを尊重しながらご家庭のスタイルに合わせて、パパ・ママを中心に、上手に話し合いをまとめてすてきなお節句を!

\ 端午の節句に向けて、慌てずしっかり準備! /

こちらのサイトでも、五月人形は誰が買う?について掲載しておりますので、よろしければ参考にされてください。

〇参考:人形のひなせい「五月人形(兜飾り)端午の節句飾りは、誰が買う(購入する)の?どちらの親が用意?」>

1963年東京生まれ。祖父:原米洲(人間国宝)、母:原孝洲(女流人形師)。慶応義塾大学経済学部卒業後、大手出版社・集英社に入社。1987年父親の急逝により、家業である人形専門店に入社。1988年専務取締役就任。2008年に独立して株式会社ふらここを創業。女性活躍推進活動に注力し、2015年に経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』の認定を受ける。

スタッフ全員に光をあてたチーム体制を大切にし、人形業界全体の再興を見据え、「お客様に望まれる商品が多く作られるようになれば、業界も元気が出てくる。その先駆けになるものづくりを進める」ことをモットーとし、日本の美しい文化を次世代に伝えていくことをミッションとする。